2022年07月09日

コラム

【専門医に聞いた】夏冬に増える下痢の理由と対処法−日扇会第一病院

夏冬は下痢が増える季節なので、日扇会第一病院にも多くの患者さんがいらっしゃいます。

「下痢になる病気ってどんなものがあるんだろう?」

「薬は何を飲めばいいんでしょうか?」

「自宅でもできる予防法や対処法を知りたい!」

そんな気になるポイントを、消化器専門医である八辻院長に聞きました。

【目次】

- 八辻賢医師の略歴

- 下痢になる理由とは?

- 下痢を引き起こす『感染性胃腸炎』の症状

- 下痢治療は『補水』と『ストレス解消』が鍵!

- 感染性胃腸炎の家庭でできる予防策とは?

- 下痢も『コロナ』の症状だった!?

八辻賢院長の略歴

日扇会第一病院の院長であり、一般・消化器・肝臓内科が専門。

横浜市立大学医学部を卒業後、東京女子医科大学病院にて消化器内科医として勤務。

2013年に病院長就任後も、外来だけでなく往診医として地域の患者さんを支える活動をしている。

下痢になる理由はウィルスと細菌

ーーさっそく下痢になってしまう原因や理由について教えてください。

八辻院長(以下、院長):一番多いのは「感染性胃腸炎」です。

特に夏と冬の時期に多く見られます。

ーーなぜ夏と冬に多く見られるのでしょうか?

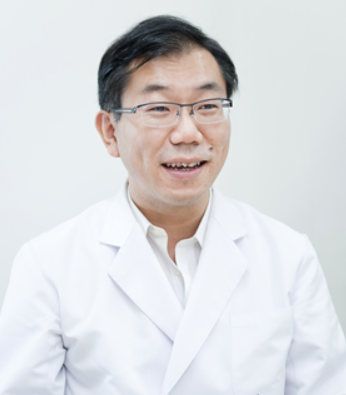

院長:梅雨時期は湿度が高く、細菌の繁殖に適した気候になります。

そのため、食品を冷蔵し忘れたり加熱が足りなかったりすると、細菌が体に入り食中毒の原因になってしまいます。

特に、夏頃に見られる細菌性の胃腸炎は重症化しやすいので注意しましょう。

ーー冬に下痢が増える理由も教えてください。

院長:冬場は乾燥している分、細菌性ではなくウィルス性の胃腸炎が増えます。

細菌だと抗生剤で治療ができますが、ウィルスは抗生剤が効かないので少し厄介です。

特にノロウィルスは重症化しやすいウィルスなので、かからないように気をつけましょう。

ーー具体的にどんなことに気をつけたらいいですか?

院長:食事の前には手洗いを徹底する、吐いたものは直接手で触らないなどが有効な対策です。

とはいえ、かかってしまったら最終的には体力勝負になります。

その場合は水分をとって体力を回復させるように休みましょう。

ーー胃腸炎になった時、まさに体力勝負だったなと苦い経験を思い出しました。

胃腸炎を発症した時は体調があまり良くなかったのですが、関係はありますか?

院長:大いに関係ありますよ。

胃腸炎の影響で食欲が低下すると脱水状態になります。

その結果、体力がさらに落ちてしまい状態が悪くなるケースは多いです。

特に子どもや高齢者に多いですね。

なので、普段から体調を整えるために食事や感染対策に気を使ってみてください。

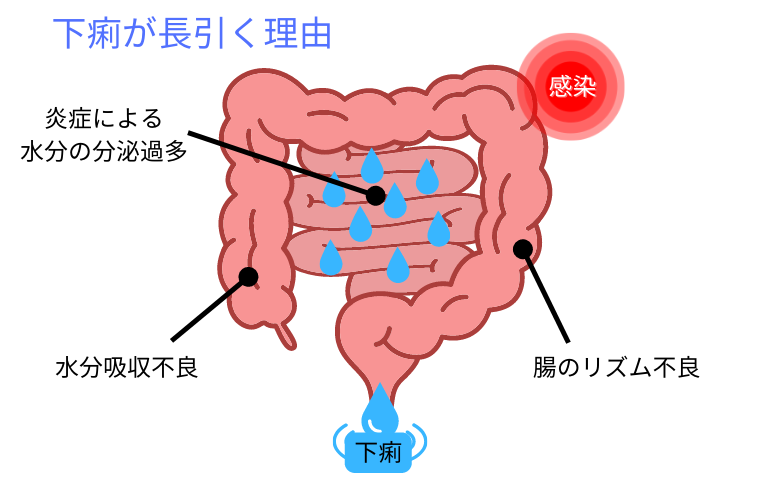

ーー元気な時、または病み上がりでも下痢が続く時ってありますが、なぜ体調が良くても下痢は長引いてしまうのでしょうか?

院長:炎症によって出てくる水分と体内で吸収しきれなかった水分がお尻から出る状態が下痢なんです。

そのため、病み上がりの場合は炎症が完全に治っていないか、胃腸炎をきっかけに腸のリズムがおかしくなっているかが考えられ、水分を吸収しきれなくなっている可能性があります。

ーー:炎症と腸のリズムですか。元気な場合はいかがですか?

院長:元気な場合であれば、ストレスや水の飲み過ぎが原因かもしれません。

ストレスによる下痢を「過敏性腸症候群」といい、慢性化しやすいです。

感染性胃腸炎は慢性下痢にはならないので、長引く場合は過敏性腸症候群を疑った方がいいですね。

ーー過敏性腸症候群、つまり外部からの刺激に対して敏感に反応してしまっているということですか?

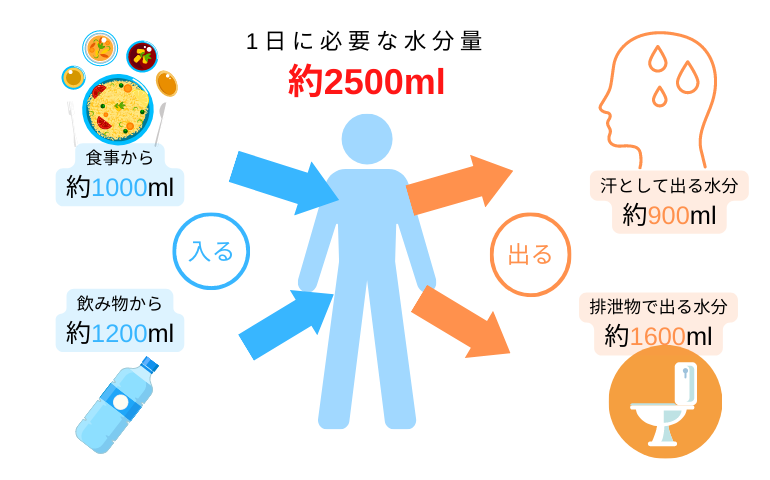

院長:そうです。だから水の飲み過ぎにも注意してください。

通常、3食ごはんを食べていれば大体1,000mlは水分摂取が可能です。

飲料水として飲む水分は1,000〜2,000mlが推奨されています。

そのため、2,000mlを超える量を飲んでいると下痢になりやすいです。

下痢を引き起こす『感染性胃腸炎』の症状

ーー細菌やウィルスに感染した際に起こる症状を教えてください。

院長:感染性胃腸炎になった場合、下痢以外に見られる症状は「吐き気」です。

さらに、感染症なので熱も出る可能性があります。

ーー下痢や吐き気だけでも辛いのに、熱まで出るなんて…

熱はウィルス性・細菌性のどちらでも出る可能性はありますか?

医師:ウィルス性ではほとんど熱は出ないですね。

一方で、細菌性の食中毒では高熱と腹痛が生じやすいです。

おなかの画像を撮ると腸管がパンパンに腫れあがっている場合があります。

腸管の腫れは強い炎症反応を表しているので、結果的に熱が上がるんです。

ーー熱が高くなってくると「病院に行かなきゃ」と判断しやすいですね。

ただ下痢だけだと病院に行こうとなかなかならず、後回しにしてしまいがちで…

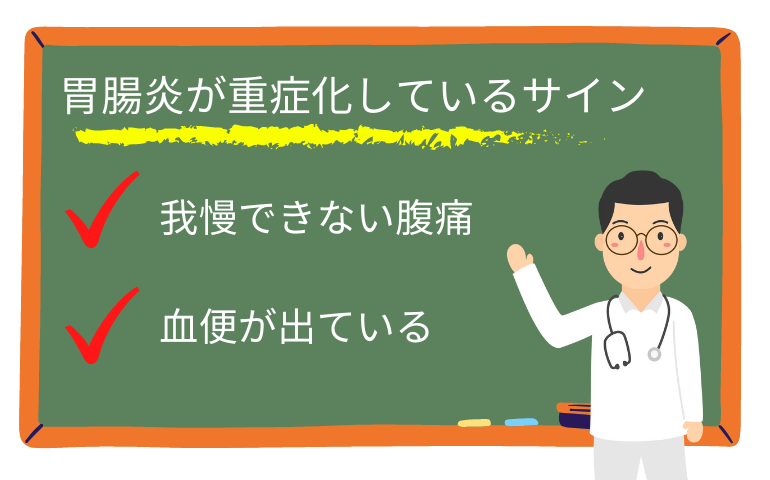

そこで、先生が考える「病院にかかった方がいい」基準ってありますか?

院長:強いてあげるなら「腹痛の強さ」と「血便」が出ているかで判断します。

特に血便まで出ていると重症化しているサインなので早めに受診してください。

軽い症状は日扇会第一病院で十分に対処できます。

コロナウィルスと下痢の関係とは?

ーーコロナウィルスと下痢の関連性はありますか?

院長:結論からいうと、下痢とコロナウィルスの関連性はあります。

要はウィルスの繁殖場所がどこかという話です。

ウィルスが喉で増えればかぜ症状が目立ちますし、肺で増えれば呼吸器症状である息苦しさがみられます。

そして、ウィルスが腸管で増えた場合は下痢症状がみられるわけです。

徐々にわかってきたことなんですが、コロナウィルスは腸でも増えるといわれています。

ーーコロナウィルスは肺の病気というイメージが強かったので、下痢との関連性は意外でした。

院長:関係なさそうですよね。

しかし、コロナウィルスが腸で増えれば、下痢が現れる可能性があるんです。

下痢治療は『水分補給』と『ストレス解消』が鍵!

ーー胃腸炎の具体的な治療法を教えてください。

院長:大切なのは「水分補給」と「ストレス解消」です。

細菌性の感染には抗生剤が効果的ですが、ウィルス性の感染には抗生剤が効かず対症療法になってしまいます。

特に高齢者は感染時に体力が落ちている場合が多く、脱水になると臓器障害などの重症化するケースがあります。

そのため、点滴をして脱水にならないよう対応していきます。

ーー体調が悪くなっても受診できる方なら点滴も受けられますが、家から出られない方はどのように対応すればいいですか?

院長:口から水分がとれるのであれば飲んでいただいて、難しい場合は訪問診療で自宅に伺い、点滴をして対応します。

ーーストレスを溜め込まないためにはどのように生活すればいいですか?

院長:一番は睡眠をとって体調を整えることです。

睡眠不足になるとストレスが蓄積し、下痢が慢性化する恐れがあります。

そのため、眠る時間を決めて睡眠時間を確保するようにしましょう。

ーー市販薬なども含めて院長先生がオススメする薬はありますか?

院長:腸内環境の改善に効果的な「整腸剤」をオススメしています。

乳酸菌製剤ともいって、腸の中に善玉菌を送り込んで腸内環境を整える効果があるんです。

逆に気をつけなければならないのは、安易に「下痢止め」を使わないことです。

下痢止めは、腸の中にあるひだひだが動くことで便を押し出す「ぜん動運動」を止めてしまいます。

下痢は止められるのですが、細菌やウィルスが腸にとどまってしまう可能性があり、症状を悪化させるリスクがあるんです。

そのため、下痢止めはよほどな場合でない限り処方しません。

お腹が痛くてたまらない、または激しい下痢で生活や仕事に支障が出てしまうなど、やむを得ない場合は処方します。

家庭でできる予防策

ーー感染性胃腸炎にかからないために、家庭でもできる予防策はありますか?

院長:予防策としては細菌を繁殖させないように、環境や身の回りのものに注意を払いましょう。

具体的にはこまめな手洗いや湿度・温度を一定に保つ、食品は冷蔵してしっかりと加熱するなどが挙げられます。

ーー院長先生が特に気をつけている対策はありますか?

医師:職業がら手洗いは意識してやっていますね。

細菌やウィルスは手を介して体に入る可能性が高いため、外出後や食事の前に手洗いは徹底しましょう。

読者の方へメッセージ

ーー最後に、読んでいる方へのメッセージをお願いします。

院長:まずは病気を予防し、胃腸炎にならないことが大切です。

特に夏前のジメジメした時期は、外出後や食事前の手洗いうがいは徹底しましょう。

これは、コロナウィルス予防にも通じることです。

かかってしまった後は症状が重篤化しないように、脱水に注意しましょう。

また、中には大腸がんや炎症性腸疾患など、重篤な病気が隠れている場合があります。

感染性胃腸炎であれば、かぜと一緒で1週間のうちには症状が落ち着く点がポイントです。

長引くようでしたら、早めに病院へきて相談してください。

インタビュアー・編集:梶原拓真